太宰府政庁跡の桜など ― 2011年04月02日 16時12分55秒

宝満山149(ほうまんざん 829.6m)

一人で遠出する気にはならないが、トレーニングのため宝満山に登った。

正面登山道は、いつものように老若男女たくさんの人が登っている。ひところに比べ、若い女性や小さな子供を連れた若い夫婦が目につく。

薄曇りで、山頂の風はまだまだ冷たかったが、いつの間にか春になっているようだった。

下山後、竈神社や帰路の途中にある太宰府政庁跡の桜が満開になっているのに気付き、立ち寄って写真に収めた。

水城(元寇防塁跡)の桜も満開で綺麗でした。

(11:43)竈神社上林道脇に駐車、登山開始、

(13:02)宝満山山頂、昼食、 (13:26)下山開始、

(14:22)駐車場所に戻る。

指揮者の仕事術 ― 2011年04月04日 00時10分29秒

ゼロの焦点 ― 2011年04月04日 22時31分39秒

ゼロの焦点(松本 清張著)新潮文庫

今年になって、一昨年映画化されたものがもうテレビで放送されたが、まず原作を読んでみようと思って録画していた。

この小説作品は、松本清張の代表作とも言われているもので、以前から読んでみたいとは思っていたものである。が、なにせ、松本のものは、ずっと以前に「けものみち」を読んだだけで、あとは全く読んでいない。

まず文体に特徴があるなと感じて、出だしはなんとなく読みにくかったが、すぐに慣れてすいすいと読めるようになった。文章は平易である。

人が死んで謎が深い。推理小説の典型であり、サスペンス感が大きくて、読んでいて楽しいのだが、現在の推理小説のレベルからすれば平凡なレベルになるのだろう。それに、「ゼロの焦点」という意味が僕にはよくわからなかった。読み込み不足だろうか。

彼の推理小説は、背景に社会問題があるということで、社会派と呼ばれることとなるようで、この作品も古典としては価値が大きいのだろう。

まあ、それに新婚の人妻が探偵役というのも面白い。映画化される所以だろう。

だが、松本のものは、我が家の本棚にかなりの文庫本が収まっているのだが、僕は多分今後も読む気がない。何故か、あまり好きになれないのだ。

映画のほうは、原作に忠実にとはなってない。特に終わりの部分は全く異なっていた。原作のほうが説得力があるように思えたし、映画の出来もいまいちだと思えた。

僕が、主演の広末涼子を好きではないからかもしれないが。

今年になって、一昨年映画化されたものがもうテレビで放送されたが、まず原作を読んでみようと思って録画していた。

この小説作品は、松本清張の代表作とも言われているもので、以前から読んでみたいとは思っていたものである。が、なにせ、松本のものは、ずっと以前に「けものみち」を読んだだけで、あとは全く読んでいない。

まず文体に特徴があるなと感じて、出だしはなんとなく読みにくかったが、すぐに慣れてすいすいと読めるようになった。文章は平易である。

人が死んで謎が深い。推理小説の典型であり、サスペンス感が大きくて、読んでいて楽しいのだが、現在の推理小説のレベルからすれば平凡なレベルになるのだろう。それに、「ゼロの焦点」という意味が僕にはよくわからなかった。読み込み不足だろうか。

彼の推理小説は、背景に社会問題があるということで、社会派と呼ばれることとなるようで、この作品も古典としては価値が大きいのだろう。

まあ、それに新婚の人妻が探偵役というのも面白い。映画化される所以だろう。

だが、松本のものは、我が家の本棚にかなりの文庫本が収まっているのだが、僕は多分今後も読む気がない。何故か、あまり好きになれないのだ。

映画のほうは、原作に忠実にとはなってない。特に終わりの部分は全く異なっていた。原作のほうが説得力があるように思えたし、映画の出来もいまいちだと思えた。

僕が、主演の広末涼子を好きではないからかもしれないが。

トリスタンとイゾルデ ― 2011年04月07日 21時09分43秒

ワーグナー楽劇「トリスタンとイゾルデ」

(バイロイト音楽祭2009から=NHKBS放送から)

このところテレビがニュース以外に観るものが少ないので、時間がかかるが思い切って、録りためていたワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」を観た。

3幕で4時間を超える大作。少しは退屈するかなと思っていたが、全くそんなことはなく、あっと言う間の魅力的な4時間だった。

実は、これにはもう一つわけがある。先に読んだ、「音楽で人は輝く」や「指揮者の仕事術」でこの楽劇のことが魅力的に紹介されていたこともあるので、早く観たいと思っていた。

お話の概略は、「征服国の王様の妃にと、被征服国の御姫様イゾルデが送られる。そしてひょんなことから、護送役のトリスタンとイゾルデ姫が恋仲になる。王の裏切り者として瀕死の重傷を負って故郷に逃れていたトリスタンを、イゾルデが追ってくるのだが、イゾルデが着いた時にはトリスタンは死んでしまう。」ということになるのだが、テーマは「愛と死と宇宙的存在」というところか。

イタリアオペラなどのようにアリアを中心として劇が進行していくのではなく、全編これ音楽まみれで、音楽が途切れることがない。特に、主役のテノールは3幕とも休む間がなく声を張り上げていなくてはならない。ワーグナー歌手の寿命が短いとか言われるのも無理もないだろう。

音楽的には、「無調性(ト短調とか音楽の調性が不明なもの)」とかいろんな新しい手法がとられていて、歌うほうも難しいらしいが、僕にはその圧倒的な音楽を聴いているだけで十分に楽しかった。もっとも、演出が現代劇風で、詩の内容と少しマッチしていないようで、違和感があったけれど。

今まで、ワーグナーの音楽は、前奏曲とかを断片的に管弦楽集という形でしか聴いたことがなかったが、やはり楽劇は全編通して観賞すべきだと思いました。

そして、やはり一度はバイロイト祝祭劇場で本物の楽劇を観賞してみたいとは思うけど、無理だろうなあ、お金も時間もないなあ。

(バイロイト音楽祭2009から=NHKBS放送から)

このところテレビがニュース以外に観るものが少ないので、時間がかかるが思い切って、録りためていたワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」を観た。

3幕で4時間を超える大作。少しは退屈するかなと思っていたが、全くそんなことはなく、あっと言う間の魅力的な4時間だった。

実は、これにはもう一つわけがある。先に読んだ、「音楽で人は輝く」や「指揮者の仕事術」でこの楽劇のことが魅力的に紹介されていたこともあるので、早く観たいと思っていた。

お話の概略は、「征服国の王様の妃にと、被征服国の御姫様イゾルデが送られる。そしてひょんなことから、護送役のトリスタンとイゾルデ姫が恋仲になる。王の裏切り者として瀕死の重傷を負って故郷に逃れていたトリスタンを、イゾルデが追ってくるのだが、イゾルデが着いた時にはトリスタンは死んでしまう。」ということになるのだが、テーマは「愛と死と宇宙的存在」というところか。

イタリアオペラなどのようにアリアを中心として劇が進行していくのではなく、全編これ音楽まみれで、音楽が途切れることがない。特に、主役のテノールは3幕とも休む間がなく声を張り上げていなくてはならない。ワーグナー歌手の寿命が短いとか言われるのも無理もないだろう。

音楽的には、「無調性(ト短調とか音楽の調性が不明なもの)」とかいろんな新しい手法がとられていて、歌うほうも難しいらしいが、僕にはその圧倒的な音楽を聴いているだけで十分に楽しかった。もっとも、演出が現代劇風で、詩の内容と少しマッチしていないようで、違和感があったけれど。

今まで、ワーグナーの音楽は、前奏曲とかを断片的に管弦楽集という形でしか聴いたことがなかったが、やはり楽劇は全編通して観賞すべきだと思いました。

そして、やはり一度はバイロイト祝祭劇場で本物の楽劇を観賞してみたいとは思うけど、無理だろうなあ、お金も時間もないなあ。

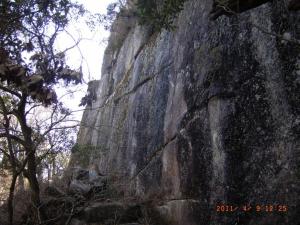

羅漢めぐり(宝満山150) ― 2011年04月09日 16時37分19秒

宝満山(ほうまんざん 829.6m)150回目

陽気に誘われて、今週も先週に続き宝満山に登る。今回は、少しルートを変えて正面登山道から羅漢めぐりを経て宝満山山頂へ、下山は女道からかもしか新道、鳥追峠と下る。

いつものように、竈神社上の林道に駐車する。

陽気に誘われて、今週も先週に続き宝満山に登る。今回は、少しルートを変えて正面登山道から羅漢めぐりを経て宝満山山頂へ、下山は女道からかもしか新道、鳥追峠と下る。

いつものように、竈神社上の林道に駐車する。

陽気がよくなったせいか、登山者がやたら多い。今回も若い人のグループが目についた。

中宮跡を過ぎて少し進むと大きな岩の手前に「羅漢めぐり」への分岐がある。表示がしてあるのですぐわかると思う。全く久しぶりの羅漢めぐりだ。

分岐から左に下り気味に入ると、すぐ右手に剣豪の修行した窟がある。どんな剣豪かよく知らないけれど、こんなところで修行するなんぞはさぞ強かったことだろう。

さらにアップダウンしながら下っていくと、こんどは「伝教大師(でんぎょうだいし 最澄のことです)」が中国に渡る前に修行したとかいう窟がある(案内の看板から右上に1分ほど登ったところにある。)。

なんでも、明治の廃仏毀釈の折、谷底に落とされた羅漢さんを、後日丁寧に戻したものだとか。だから首が欠けているのが多いのだ。

垂直に切り立った岩(「稚児落とし」と物騒な名前が付いている)の下に登りつくと右に巻いて、近頃おかれた梯子を登れば山頂にでる。

昼食後は、キャンプ場に下り、女道からカモシカ新道を下る。かもしか新道は下るというより登りが多い感じで、結構ハードな道だ。

鳥追い峠まで下ると、あとは林道を緩やかに下って、駐車場所に戻る。溜池に浮かんでいたボートに大きな鳥が乗って、何やら物思いに沈んでいた。

(10:49)竈神社上林道に駐車、登山開始、

(11:47)羅漢めぐり入口、 (12:10)羅漢めぐり最低部、

(12:33)宝満山山頂、昼食、 (13:05)下山、キャンプ場へ、

(14:24)駐車場所に戻る。

ブラームス 交響曲第4番 ― 2011年04月13日 00時09分35秒

ブラームス交響曲第4番ホ短調

ワルター指揮 コロンビア交響楽団

元気を出さないといけないのに、どうしても暗い曲を聴いてしまう。

この曲は、僕がクラシックをよく聴くようになったきっかけになった曲の一つだ。就職して最初に配属された職場の先輩にクラシック音楽が唯一の趣味だと言う人がいた。W大出身だというのが信じられないくらい控えめの先輩で、仕事よりも趣味と家庭を大事にされている、定年間近な先輩を観て、こんな人生もあるのだなあと思っていた。とてもいい人であったが、もちろん戦力としてあてにされていないのが哀しかった。

その先輩が一番好きだと言っていたのが、この曲だった。酒を飲むと酔ってこの曲のメロディを口ずさみながら指揮の振りをされていた。好きな先輩が好きな曲ということで、僕も何回も聴いて、やはり好きになった。

今ではクラシック音楽を考えるときには、なくてはならない曲になっている。大好きな曲だ。

CDは、カルロス・クラーバーの素晴らしい演奏もあるが、今夜はやはり聴きなれていて、しみじみと感じるものがあるワルターのレコードを、しんみりと聴いた。

ワルター指揮 コロンビア交響楽団

元気を出さないといけないのに、どうしても暗い曲を聴いてしまう。

この曲は、僕がクラシックをよく聴くようになったきっかけになった曲の一つだ。就職して最初に配属された職場の先輩にクラシック音楽が唯一の趣味だと言う人がいた。W大出身だというのが信じられないくらい控えめの先輩で、仕事よりも趣味と家庭を大事にされている、定年間近な先輩を観て、こんな人生もあるのだなあと思っていた。とてもいい人であったが、もちろん戦力としてあてにされていないのが哀しかった。

その先輩が一番好きだと言っていたのが、この曲だった。酒を飲むと酔ってこの曲のメロディを口ずさみながら指揮の振りをされていた。好きな先輩が好きな曲ということで、僕も何回も聴いて、やはり好きになった。

今ではクラシック音楽を考えるときには、なくてはならない曲になっている。大好きな曲だ。

CDは、カルロス・クラーバーの素晴らしい演奏もあるが、今夜はやはり聴きなれていて、しみじみと感じるものがあるワルターのレコードを、しんみりと聴いた。

ドミンゴ「ふるさと」を歌う ― 2011年04月15日 23時00分58秒

NHKBSのニュースを観ていたら、10日に東京で行われたドミンゴのコンサートで、彼が「ふるさと」を歌っているシーンが映った。

感激して思わず涙が出てしまった。彼もメキシコの地震で親族を亡くしているとのこと。このコンサートの模様は、5月にBSプレミアムで放送されるとのことで、是非とも観ようと思っている。

また、同じニュースの中で、ドナルド・キーンさんが、こんな時だからこそ、日本国籍をとって日本に永住するとおっしゃっていました。

外国人二人に勇気づけられた日でした。

感激して思わず涙が出てしまった。彼もメキシコの地震で親族を亡くしているとのこと。このコンサートの模様は、5月にBSプレミアムで放送されるとのことで、是非とも観ようと思っている。

また、同じニュースの中で、ドナルド・キーンさんが、こんな時だからこそ、日本国籍をとって日本に永住するとおっしゃっていました。

外国人二人に勇気づけられた日でした。

俵山 4月の朝日会例会 ― 2011年04月17日 20時46分19秒

俵山(たわらやま 1094.9m)

4月の朝日会例会は、阿蘇の外輪山の一角、俵山登山でした。登山口のある俵山峠までは、トンネルもできたし車で簡単に行くことができる。益城熊本空港インターから1時間足らずで風力発電の大きな風車がある俵山峠に着く。

4月の朝日会例会は、阿蘇の外輪山の一角、俵山登山でした。登山口のある俵山峠までは、トンネルもできたし車で簡単に行くことができる。益城熊本空港インターから1時間足らずで風力発電の大きな風車がある俵山峠に着く。

駐車場から数分で展望所、展望所からは外輪山の壁を直登気味に急登する。ひと汗かくと尾根に出て、草原の快適な歩きとなる。

アップダウンもほとんどなく緩やかに歩く。

しばらくすると横木を渡した急な登りとなるが、すぐにまた平坦な道となる。アセビであろうか、白い可愛い花が目につく。

やがて俵山の山頂部が眼前に見えてくると、最後の急登となる。

15分程度息を切らせると山頂部に飛び出る。右に2、3分で俵山の山頂である。昨年9月25日に揺ヶ池登山口から登っているが、この俵山峠からのほうがずいぶん楽であった。

薄曇りのうえに春霞なのか黄砂なのか白く濁り、視界はほとんでない。本当なら、阿蘇の五岳が美しく聳えている雄大なパノラマが楽しめるのだが、まったく見えず残念だ。

昼食を済ませ、往路を戻る。

下山後は、温泉で汗を流し、地元の立派な貸別荘「ふなざし」でいつものように夜を過ごした。

本日は、一心行の大桜(もう花はほとんど落ちていた)を見学し、白川水源の水を飲んで、帰路についた。

(10:55)俵山峠登山口発、 (12:30)俵山山頂、昼食、

(13:00)下山、 (14:07)俵山峠登山口着。

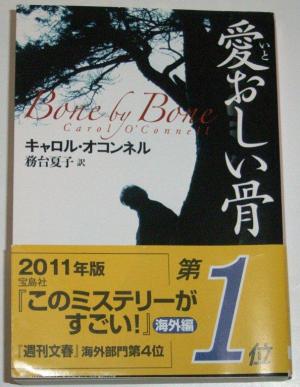

愛おしい骨 ― 2011年04月29日 20時39分04秒

愛おしい骨(キャロン・オコンネル著 務台夏子訳)創元推理文庫

今日は連休唯一の晴天だったのに、野暮用で一日家にいた。そこで、久しぶりのミステリー読書。

この変な題名のミステリーは、昨年のミステリー海外部門の秀作で、「このミステリーがすごい!」の第1位、「週刊文春のミステリーベスト10」の4位にランクされている。

数十年ぶりに故郷に呼び戻されたら、昔、森で行方不明になった弟の骨が、毎朝玄関に置かれているという奇妙な事件が起こっているという。ストーリーも面白いし、よくできたプロットだとは思うのだけど、どうもあまり感心しないのだ。

それは、文体というか文章が好きになれないし、読みづらいからなのだ。作者としては、ユーモアーとかアイロニーのつもりかもしれないが、やたら余計な言い回しが多いのだ。

後半からは、そういった言い回しはだんだん少なくなってきて読みやすくなってくるのだが、前半を読むのにてこずった。それに、話が解りにくい。場面の転換が唐突だったりで、誰が何をやっているのかとてもわかりづらかった。

この作者の作品にはシリーズ化されているものもあるというが、こんな調子の文章なら読む気がしないなあ。

ただ一つだけ、主人公の幼馴染の女性、それに途中から出てくる女捜査官や、家政婦などが非常に魅力的に描かれていたのは、よかった。

今日は連休唯一の晴天だったのに、野暮用で一日家にいた。そこで、久しぶりのミステリー読書。

この変な題名のミステリーは、昨年のミステリー海外部門の秀作で、「このミステリーがすごい!」の第1位、「週刊文春のミステリーベスト10」の4位にランクされている。

数十年ぶりに故郷に呼び戻されたら、昔、森で行方不明になった弟の骨が、毎朝玄関に置かれているという奇妙な事件が起こっているという。ストーリーも面白いし、よくできたプロットだとは思うのだけど、どうもあまり感心しないのだ。

それは、文体というか文章が好きになれないし、読みづらいからなのだ。作者としては、ユーモアーとかアイロニーのつもりかもしれないが、やたら余計な言い回しが多いのだ。

後半からは、そういった言い回しはだんだん少なくなってきて読みやすくなってくるのだが、前半を読むのにてこずった。それに、話が解りにくい。場面の転換が唐突だったりで、誰が何をやっているのかとてもわかりづらかった。

この作者の作品にはシリーズ化されているものもあるというが、こんな調子の文章なら読む気がしないなあ。

ただ一つだけ、主人公の幼馴染の女性、それに途中から出てくる女捜査官や、家政婦などが非常に魅力的に描かれていたのは、よかった。

連休も宝満山 ― 2011年04月30日 22時51分25秒

体調を崩してあった先輩の山復帰ということで、宝満山に登ることとなった。天気予報では、午後遅くから雨ということなので、近場としては比較的早い9時から正面登山道を竈神社から登山開始。

二合目の石の鳥居付近では、シャクナゲが綺麗に咲いていた。犬ヶ岳あたりも綺麗に咲いているだろうなあ。仲間の一人に健脚なのがいて、彼は昨日は加納坊主に登ってきたが、アケボノツツジは、まだ蕾だったとのこと。

今日は連休とあって登山者も多い。団体も多くて、中国語を話していた団体もいた。

山頂からキャンプ場に下り、昼食。下山は、かもしか新道を下る。風が強かったが、天気はどうにかもってくれた。先輩もとても元気になられていてよかった。

(9:00)竈神社発、 (10:25)宝満山山頂、キャンプ場に下り、昼食、

(11:18)下山、かもしか新道へ、 (12:35)竈神社着。

二合目の石の鳥居付近では、シャクナゲが綺麗に咲いていた。犬ヶ岳あたりも綺麗に咲いているだろうなあ。仲間の一人に健脚なのがいて、彼は昨日は加納坊主に登ってきたが、アケボノツツジは、まだ蕾だったとのこと。

今日は連休とあって登山者も多い。団体も多くて、中国語を話していた団体もいた。

山頂からキャンプ場に下り、昼食。下山は、かもしか新道を下る。風が強かったが、天気はどうにかもってくれた。先輩もとても元気になられていてよかった。

(9:00)竈神社発、 (10:25)宝満山山頂、キャンプ場に下り、昼食、

(11:18)下山、かもしか新道へ、 (12:35)竈神社着。

最近のコメント